Roma (NEV), 12 maggio 2020 – Ripensando a quel poco che so della storia di Silvia-Aïcha Romano, la prima frase che mi torna in mente è il celeberrimo commento di Simone de Beauvoir: “Una donna libera è l’esatto contrario di una donna leggera”.

La seconda idea ereditata, da valdese, è una tradizione musicale, quella delle “complaintes”, che normalmente raccontano di come le madri dicevano, quasi imploravano, figli e figlie, in carcere tra le grinfie dell’inquisizione, a non abbandonare la “vera religione” valdese, per tornare al violento ed ipocrita cattolicesimo. Anche a costo della vita.

La terza è un commento: l’augurio fatto a Silvia, a scatola chiusa, da una delle sue insegnanti milanesi: “Le auguro di non smettere a credere nei suoi sogni”.

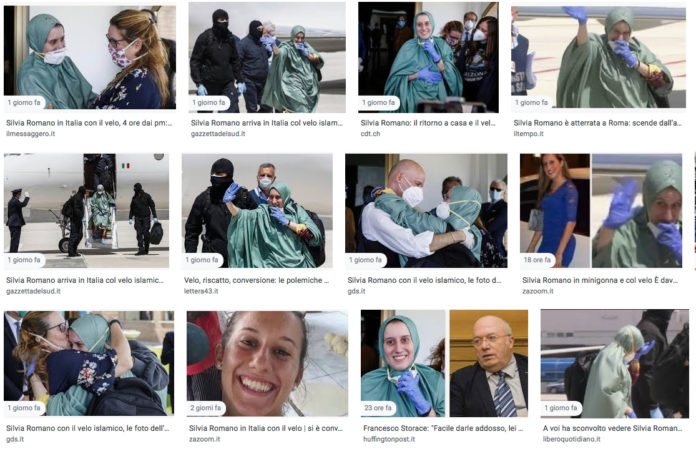

Frammenti concitati sul rientro in Italia di Silvia Romano – e resi ancora più parziali dagli altrettanto frammentati modi di dare e ricevere le informazioni – ci hanno lanciato in pasto l’immagine di una giovane donna che, nel vivere l’esperienza di certo traumatica e non “scelta” del rapimento e della liberazione, ha trovato forza in una fede “non sua”, in un testo sacro, il Corano, unico libro a sua disposizione. Abbastanza per scatenare l’immancabile pandemonio mediatico e virtualmente “sociale”, bene di prima necessità di una popolazione costretta al domicilio, probabilmente annoiata a morte, e spaventosamente bisognosa di scaricare ogni sorta di angosce, più o meno gestite, più o meno represse. Abbiamo più che mai bisogno di “esserci”, e un avvenimento come questo, nelle modalità con le quali è stato gestito e comunicato, è senz’altro il non plus ultra, per liberare energie represse.

Mi è stato chiesto su cosa riflettere, davanti a quello che ci viene detto, dell’intera vicenda.

Propongo ciò che posso: alcuni frammenti, semplicemente. Alimentati in primo luogo dalla convinzione che, in questi ed in altri contesti, la teologia debba rivendicare un ruolo simile a quello della filosofia, ed un’entrata sul terreno come quello della celebre civetta di Minerva. Voglio chiedere di poter arrivare dopo, a cose avvenute, libera dalle dietrologie e dai complottismi. Per guardare, ascoltare e provare a capire. Libera dal giudizio, che non spetta a me, idolo che non voglio servire.

La prima idea, è quella che ci serve tempo, che dobbiamo rivendicare tempo. Per formulare le nostre riflessioni, per lasciar “tornare” lei. Che, se un anno e mezzo fa Silvia Romano è stata rapita, lo è stata, nuovamente, per certi versi, con le operazioni che ne hanno, finalmente, permesso il ritorno a casa. Quando il tempo è fatto di strappi, quando è “invertebrato”, come lo definiva il filosofo Enrico Castelli, ogni cosa, ogni emozione, ogni decisione, avviene nella sospensione, in un hic et nuncprivato di orizzonti. Un primo, enorme combattimento con la nostra società, nel nostro modo di comunicare, di interpretare, di ricevere e restituire riflessioni si gioca proprio qui, nell’esigere tempo. Non è vero che se non si reagisce nell’immediato non esistiamo. Non è vero, soprattutto, che La Verità sta nel subito-dopo. Chissà quando, in che momento, Silvia è diventata anche Aïcha. Chissà ad opera di chi, in che modo. Aspettiamo, impariamo da capo ad aspettare. A dare e a prenderci tempo. Esigenza biblica, oltre che etica. “Riscattate il tempo”, scrive l’apostolo Paolo (Efesini 5:16).

L’altro frammento, l’altra battaglia, manco a dirlo, è evidentemente quella sul genere. Nessun dubbio che il fatto che Silvia Romano sia una donna, e giovane, faccia da elemento scatenante delle polemiche. Le tante, troppe donne come lei, quelle che hanno avuto l’onore – o la gogna – della ribalta, e quelle che hanno, al massimo, avuto qualche fiore sulla tomba, sono incarnazione di ciò che è definito “la buona vittima”. Giovane, indifesa, remissiva, buona. Il problema, che scatena mostri, è che Silvia non è stata al gioco. Quantomeno, il problema è che il modo in cui Silvia-Aïcha ci viene raccontata in queste ore mette un accento pesantissimo su questa frattura. “La traditrice” è stata salvata. Non la “nostra figlia”, da proteggere e conservare sotto la cupola dorata di un ruolo predefinito. L’analisi di questi elementi la stanno scrivendo, in queste ore, persone più esperte di me, in termini più precisi di quanto possa farlo io. Vittima due volte, e forse anche di più, è e sarà Silvia Romano.

La gestione del tempo e quella del genere sono elementi sufficienti per mettere in luce il meglio delgioco delle parti, del grottesco balletto di ideologie, nella maggior parte dei casi da lungo tempo ormai svuotate e ridotte a caricature. Da una parte gli entusiasti del ritorno dell’eroina, dall’altra gli inviperiti del “quantociécostata”. Unico risultato del confronto tra i due, la tragica, eterna dinamica del reciproco “e allora questo?” ed “e allora, quello?”, che non porta in nessun luogo, che non offre nessun tipo di risorsa utile. Istituzioni, media e professionisti della comunicazione, in ogni forma e linguaggio, dovrebbero smettere di assecondarlo, questo gioco. E questa donna che è sfuggita alla gabbia della “buona vittima”, si unisce, per contrasto e affinità, a Carola Rakete senza reggiseno e, come Giovanna Botteri, senza trucco, a fianco della “per nulla femminile” Samantha Cristoforetti: una in più nelle sempre più accoglienti schiere bipartisan del “se l’è cercata”.

Se dalla liberazione di Silvia Romano possiamo trarre insegnamento, allora, possiamo dire che una volta di più è dimostrata l’importanza vitale, fondamentale, di rivendicare e proteggere la complessità. Frutto essa stessa del tempo, della diversità, della diversificazione.

La notizia nella notizia, quella della conversione di Silvia Romano, è e dovrebbe poter rimanere un fatto profondamente intimo e privato, e soltanto in un secondo tempo anche testimonianza pubblica e condivisa. Al momento, mi pare che, per quanto riguarda noi, una triplice riflessione sia prioritaria e necessaria, su tre livelli: in primo luogo, a livello del nostro contesto sociale, la riflessione su come sperimentare, diffondere ed insegnare empatia. In secondo luogo, ben conoscendo la necessità di un’analisi critica di modi, scelte e criteri della cooperazione internazionale e transculturale, credo sia di primaria importanza soffermarsi a meditare su cosa significhi “fare il bene nel modo giusto”, liberandosi per quanto possibile da ogni stereotipo e da ogni banalizzazione. In terzo luogo, la riflessione di fondo, una volta di più, su cosa significhi “libertà”, “liberazione”. Questo percorso potrebbe prepararci un minimo all’incontro con la testimonianza che lei vorrà e saprà rendere e condividere. E per riflettere su temi come questi, c’è bisogno di silenzio, ascolto, tempo per capire ed altrettanto tempo per formulare opinioni. La fede di Aïcha-Silvia l’ha salvata. A lei, se e quando ne avrà modo e voglia di farlo, lo ripeto, di trovare le parole ed i gesti per testimoniarla, questa fede.

L’immagine di questa donna che scende dall’aereo, finalmente libera, finalmente a casa, è, per me, un’immagine di donna la cui identità è due volte tarpata: da un velo che in qualche modo ha scelto, ma che, ricordiamolo, non è abito tradizionale né kenyota né somalo, e dalla mascherina da quarantena fobica e sempre più carica di odio angosciato ed angosciante.

A lei, a chi lei ama, auguro, per adesso, prima di tutto, aria. Aria, leggerezza e libertà di movimento.